RR:Yahoo!不動産

104歳の祖母を見送った数ヶ月後に父が他界しました。

相続税がかかるような財産はないのですが、唯一、自宅の土地建物の不動産がありました。

その不動産を母と子2人(私と妹)の3人で不動産を法定相続することにしました。

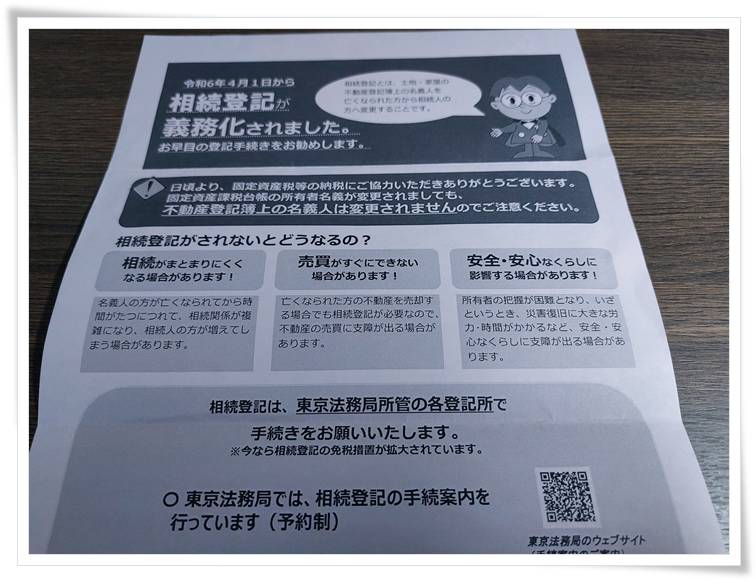

2024年4月から相続登記は義務化され、正しい手続きが必要になります。

司法書士に頼むと数万円〜十数万円の費用がかかります。

調べてみたところ場合によっては、相続登記は自分でも手続きできることがわかりました。

この記事では、筆者自身が相続登記をオンラインで自力申請した体験談をもとに、手続きの流れや注意点をまとめています。

相続登記とは?いつまでに何をすべき?

2024年から義務化!相続登記の基本ルール

2024年4月1日から、不動産を相続した場合の「相続登記」が義務化されました。

被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日から3年以内に名義変更をする必要があります。

相続登記の手続きを3年以内にしないとと思いながらも手続きをしていなかったのですが、固定資産税課からも

「法定相続人に対する固定資産税・都市計画税の課税について」という手紙が来ました。

手紙の内容は「この度、本都における調査により、一覧表の固定資産については、固定資産税課税台帳上の所有者(納税義務者)名義が、亡くなられた○○○○様のままとなっていいることが判明しいたしました。このため、来年度(令和7年度)以降は、下記の通り◇◇◇◇様を法定相続人の代表と指定し、納税通知書の送付を予定していおりますのでお知らせいたします。」

手紙の中に、上記の写真のお知らせも同封されていました。

放置すると過料も?罰則とその影響

正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。

施行日以前に相続が開始しているものも義務化の対象になるため、相続登記を行っていない土地・建物がある場合は速やかに対応しないといけなくなりました。

我が家の場合、施行日以前の相続でもうすぐ3年になるので慌てて手続きをしないとと始めたわけです。

将来的な売却や利用にも支障が出るので、早めの手続きが重要です。

自分で相続登記はできる?費用や手間を比較

司法書士に頼む場合との違い【費用・手間・安心感】

相続登記は「自分でやる」か「司法書士に依頼する」かの2通りがあります。

実際にやってみて感じた違いをまとめます。

費用のちがい

自分で申請する場合

登録免許税(=固定資産評価額の0.4%)のほかに、以下のような書類取得費用がかかります。

合計で5,000円〜1万円前後になることが多いです(相続人の人数や戸籍の通数による)

司法書士に依頼する場合

上記の実費に加えて、報酬として5万〜15万円程度が必要です。

戸籍などの書類は自分で集めるよう言われるケースも多く、完全に丸投げできるわけではありません。

コストを抑えたいなら、自分でやるのが圧倒的に安いです。

手間のちがい

司法書士に頼んでも、戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などは自分で取得する必要があります。

自分で申請する場合は、それに加えて登記書類の作成やオンライン申請も自分で対応します。

司法書士に依頼しても、全てを 完全に丸投げできるわけではないので、思ったより手間は変わらない部分もあります。

自分で手続きして思ったのは、丸投げできない資料集めに手間と時間がかかることです。

申請書は資料がそろっていれば個人で作成できないことはなく、司法書士に支払う10万円前後の経費が節約できると考えると、とりあえず出来そうと思う場合はチャレンジしてもいいのではと思いました。

安心感のちがい

自分でやると不備があると補正対応が必要です。

司法書士に頼めば書類チェックや申請ミスのリスクは低くなります。

直ぐに売却する必要があるなど急いで相続登記を済ませなければならない場合は専門家に依頼する方が安心です。

複雑でない一般的な相続登記であれば、法務省のサイトなどで登記申請方法などの説明や申請書のひな形が提供されています。

また、相続登記に関する書籍もたくさんあるのでそれらを参考に申請書類を作成することができます。

もし、作成した申請書が間違っていないか不安ならば法務局で対面・電話・ウェブで登記手続きに関する質問や説明を受けられるサービスがあるのでこちらの利用してみるのも良いでしょう。(完全予約制・1回20分以内)

東京法務局 登記手続のご案内

実際に自分で相続登記してみた!準備から提出まで

私が用意した書類一覧

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍・住民票

- 固定資産税・都市計画税納税通知書

- 固定資産評価証明書(私道分)

- 相続関係説明図(pdfで作成)

- 登記申請書(オンラインで作成)

今回は法定相続のため相続人が複数ですが、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書は必要ありません。

登記・供託オンライン申請システムの使い方

登記申請書の作成は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム(通称:登記ねっと)」を利用しました。

登記ねっとを利用するには、申請者情報の登録とパソコンへ申請用総合ソフトのインストールが必要です。

また、登記申請書を送信するにの電子証明書(マイナンバーカード)やICカードリーダーが必要になります。

マイナンバーカード対応のICカードリーダーは、Amazonや楽天市場などで1,000円以下でも販売しています。

気分的に個人情報を読み込みため安心できる企業のものがいいと思いソニー製品を購入しました。

初期設定〜申請までに要した時間:約3日

電子証明書(マイナンバーカード)がなくてもオンライン申請システムで書類作成

パソコンはあるけれど、マイナンバーカード(電子証明書)や電子証明を読み込むICカードリーダーがないという人でもQRコード(二次元バーコード)付き書面申請をすることでオンラインで申請書を作成することができます。

オンライン申請との違いは、申請データに電子署名をしないデータを送るので、申請受付は紙に印刷した申請用紙を法務局に提出することで完了します。

オンライン申請でも戸籍謄本など法務局に原本を提出する必要があり完全にオンラインでは完結できないので、このためだけにわざわざICカードリーダーを購入するならばこちらのQRコード(二次元バーコード)付き書面申請の方が良さそうです。

オンラインで申請書を作成するメリット

- 登記申請書を簡単・正確に作成することができる

- 申請の処理状況をパソコンで確認することができる

- 法務局から補正通知がされた際、オンライン上で修正することができる

- 登録免許税の支払いに、インターネットバンキングを利用できる

オンラインで登記申請書を作成すると必須項目の入力漏れを確認する機能があるので正確に申請書を作成することがでます。

また、申請の処理状況をメールでお知らせされ、申請用総合ソフトで確認することが可能です。

補正が必要になった際も登録したメールアドレスに連絡が届きオンライン上で修正することができます。

登録免許税の支払いは一般的には収入印紙を添付して提出します。

オンラインで申請書を作成して提出すれば、インターネットバンキングで支払いができます。

個人的には、郵便局や法務局まで出向いて収入印紙を購入しないでネットで登録免許税が支払えるのは便利だと感じました。

法務局に行かずに全て完了!オンライン申請の流れ

- 必要書類の収集

- 相続人の戸籍謄本・住民票の写し

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 被相続人の住民票(除票)の写し(本籍地記載)

- 固定資産税・都市計画税納税通知書、固定資産税評価証明書

- 相続関係説明図作成・相続人の委任状作成

- 法務局のひな形(エクセル)で作成後、PDFデータ化

※委任状はオンライン申請システムでも作成可能ですが委任者の電子証明書の添付が必要だったので今回は書面で提出することにしました

- 法務局のひな形(エクセル)で作成後、PDFデータ化

- 登記・供託オンライン申請システムで申請書作成・オンライン申請

- 申請者情報登録(利用時間平日 午前8時30分から午後9時まで)

- 申請用総合ソフト・操作手引書ダウンロード

- 登記申請書作成し、相続関係説明図ファイルを添付後、送信

- インターネットバンキングで登録免許税を納付

- オンライン申請ソフトの納付ボタンからインターネットバンキングで登録免許税が納付できます

- オンライン申請ソフトで「書面により提出した添付情報の内訳表」を印刷、捺印(認印)

- メールで受付のお知らせが届き、申請ソフトの受付確認が取れてから内訳表を印刷します

【受付確認】前に印刷してしまうと受付年月日や受付番号が記載されていない内訳表が出てしまうので注意です

- メールで受付のお知らせが届き、申請ソフトの受付確認が取れてから内訳表を印刷します

- 郵送書類の準備・発送

- 内訳書

- 登記原因証明情報(戸籍謄本等)

- 住所証明情報(住民票等)

- 代理権限証明情報(委任状)

- 法定相続一覧図(pdf作成しデータ送信したものを印刷)

- 固定資産税・都市計画税納税通知書、固定資産評価証明書(私道分)

- 返信用封筒(一般書留、本人限定受取郵便の切手添付)

※登記識別情報通知を「送付の方法による交付の希望」の場合、本人限定受取郵便が必要です - 上記書類を郵便局で一般書留で発送

- 約1ヶ月後に登記完了通知をメールで受信

- 登記簿もオンライン(登記情報提供サービス)で確認

- 登記識別情報通知と原本還付書類が本人限定受取郵便で届く

※申請内容に不備がある場合、法務局から「補正不要」の連絡があります。

オンライン申請の場合は、オンライン上で修正が必要です。

オンライン申請でつまずいたポイントと解決策

私道(共有持分)の土地の登録免許税と申請書の書き方

相続した不動産には、共有持分の私道がありました。

この私道は、固定資産税が非課税なので固定資産税・都市計画税納税通知書には表示されていません。

相続登記では、私道の登記漏れのケースがよくあるそうなので事前に確認しましょう。

私道の登録免許税の計算に悩む

固定資産税が非課税になっている私道の登録免許税に関しては、本やインターネットで調べてみたところ

土地の地目が「公衆用道路」で固定資産税が非課税(0円)となっていても登記の際の登録免許税は非課税にならず登録免許税を算出する必要がありますと書かれています。

結局のところ、算定方法には地域によって異なる場合があるので「法務局に算定方法を確認しましょう」と書かれています。

ということで、法務局に電話で問い合わせをしました。

法務局の方から、まずは非課税である証明が必要なので該当する土地の固定資産評価証明書を取得してくださいと言われました。

非課税ならば、本地の価格から1㎡あたりの価格を計算

私道の面積(持分)をかけて道路の価格を算出

公衆用道路ならさらに0.3をかけた額が道路の価格※参考にした本によると、東京法務局管内などが0.3(100分の30)を掛けるようです

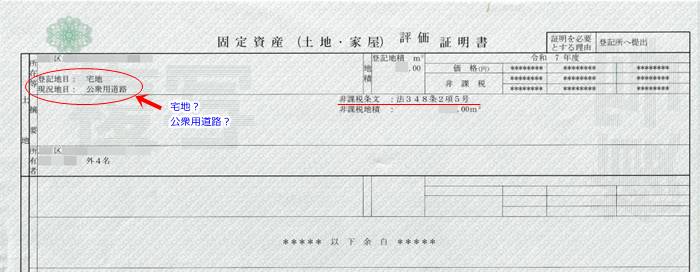

固定資産評価証明書を都税事務所に取りに行きました。

相続人は固定資産評価証明書の取得ができますが、身分証明書と相続人であることの証明書が必要です。

固定資産評価証明書を見てみると価格の欄には非課税と書かれています。

ですが、登記地目:宅地

現況地目:公衆用道路と書かれています。

これって、宅地?公衆用道路?どっち?0.3掛けていいの?と疑問だらけだったので、もう一度、法務局に問い合わせしました。

すると、摘要欄の非課税条文は何と書かれていますか?と聞かれました。

非課税条文:法348条2項5号の記載を伝えたところ0.3掛けて計算して下さいと言われました。

申請書の登記の目的の記入に悩む

オンライン申請で登記申請書を作成で登記の目的の欄があります。

あらかじめ、所有権移転登記と入力されているので通常はそのままでいいのですが、私道の共有持分があるので、共有持分も一緒に申請できるのか不安でした。

調べてみたところ、佐賀地方法務局の「不動産登記申請書提出前のチェックリスト」で下記の内容が記載されていました。

申請書記載事項

□ 登記の目的は正しく記載していますか。

①所有者の持分について所有権移転をする場合は、「○○持分全部移転」と記載します。

②複数の不動産で、所有権全部を移転するものと持分を移転するものがある場合は、「所有権移転及び○○持分全部移転」と記載します。

※持分移転の場合は、移転する持分を申請書に記載してください。

と書かれていたので申請書の登記の目的には上記の記載方法にならってオンライン申請システムですでに入力されている所有権移転の後ろに追加で入力しました。

申請書の記載例を紹介しているサイトもあったのこちらも参考にさせてもらいました。

相続による持分全部移転登記申請書 | 持分が異なる場合の一括申請

法定相続は複数の相続人のうち一人が登記申請できるが要注意!

法定相続の場合、複数の相続人のうち一人が申請人になって登記申請することができます。

なので、代表者一人で申請した方が簡単なのではないかと思いましたが、実はここで一人が申請人になってしまうと申請人にならなかった相続人には登記識別情報(登記権利証)が通知されないことがわかりました。

この登記識別情報が通知されないと後に不動産を売却する場合に時間と費用がかかってしまいます。

法定相続の場合でも相続人全員の申請で名義変更が必要です。

全員で申請と言っても、一人が他の相続人から委任状をもらい代理で申請すれば登記識別情報(登記権利証)が通知されます。

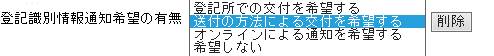

申請用総合ソフトの入力ですると「登記識別情報通知希望の有無」の選択欄でてきます。

その中で、「希望しない」を選ぶのはどういう場合なのかとちょっと悩みました。

参考にした相続登記に関する本で調べたところ、「登記識別情報の管理に自信がない方など」と書いてあり、通常は通知を希望の選択が良いようです。

エクセル・ワードの書類作成で外字入力に悩む

オンライン申請システムでは、あらかじめ外字が登録されているので、パソコンの変換で出てこない漢字でも外字入力は簡単にできます。

ですが、自分で作成した「相続関係説明図」と「委任状」で外字入力をするには外字エディターを使って外字を作成し、登録する必要がありました。

これが地味に面倒でした。

後から調べてわかったのですが、外字エディタで外字を作成しなくても文字情報技術促進協議会が無料で提供している「IPAmj明朝フォント」を使用することもワードやエクセルに外字を入力することができます。

使用方法は、IPAmj明朝フォントを窓の杜ライブラリでダウンロードし、通常のフォントのようにPCにインストールし、文字情報技術促進協議会の文字情報基盤検索システムで文字検索、出た文字のコピーフィールドをコピーしてワードやエクセルに貼り付けるだけ表示されます。

IPAmj明朝フォント - 窓の杜ライブラリ

文字情報基盤検索システム

法務局からの電話にドキッとする

オンライン申請後、3週間が経ち申請用総合ソフトの処理状況表示も変化がなく、メールもないのでスムーズに申請が進んでいて、そろそろ登記申請が完了するのかと思っていたところ、突然法務局から電話がありました。

申請してから時間が経っているので、何か重大なミスがあって申請が通らないのかと不安になりましたが戸籍謄本などの返却書類の確認でした。

相続関係説明図を添付すれば戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)についてはコピーを提出しなくても原本還付が可能になるということなのでコピーをつけませんでした。

相続人の全員の住民票に関してはコンビニなどで簡単に取れるので原本提出でと思い、こちらもコピーは提出しなかったので住民票の返却についての確認の連絡でした。

今思えば、謄本の返却希望と住民票は原本提出をメモ書きで記載していたら手間を取らせないで済んだかもしれません。

連絡が来た段階では、審査が終わった状態なのでまだ、登記は完了していないと言われました。

相続登記申請をするために、本やインターネットで調べたところスムーズに手続きが進めば申請から10日~2週間で完了で、都心部などではもっと時間がかかると書かれていましたが、申請から完了までそれ以上に時間がかかり、完了通知のメールが届くまで1ヶ月かかりました。

法務局からの2回目の電話にまたまたドキッとする

前回の法務局の電話からさらに1週間が経ち、「【法務局】申出手続完了のお知らせ」メールが届きました。

このメールは、申請書にメールアドレスを記入した申請人全員に届きます。

このメールが届いた日に、法務局から電話があったので、今度は何だろうかと、またまたドキドキして電話に出ました。

返信用の切手が50円不足しているので、不足分の切手を送って下さい。

書類を送った時よりも、返却の方が書類の数は少なくなると思って同じ金額で大丈夫かと思い切手を貼ったのですが足りませんでした。

よく考えたら「登記識別情報(登記権利証)」がうちの場合、4筆分が登記申請人3人分あるので書類を送った時よりも増える可能性はあったので、ここは、ケチらずに少し余分に切手貼っておけばよかったと思いました。

実際、50円切手を送るために110円の切手を使って送るということになり、法務局の人にもお手数をおかけしてしまいました。

相続登記を自分でするべき?おすすめできる人・できない人

自分でやるのに向いている人

- 多少のPC作業が苦にならない

- 時間に余裕がある

- 費用を抑えたい

- 同様の相続不動産登記が今後もある方(2度目はもっとスムーズに手続きができる)

司法書士に任せた方がよい人

- 急いでいる

- 複数の相続人で揉めている

- 書類集めに不安がある

まとめ|自分で相続登記するなら、まずはここをチェック!

自分でオンライン申請することで、費用を大きく抑えられる一方で、書類の準備や操作に手間がかかるのは事実です。

それに、初めてのことは調べたり理解するのに時間がかかるので大変です。

ただ、終わってみると資料がそろえば意外とスムーズに進むのも事実です。

疑問に思ったことをインターネットや本などで調べましたが、下記のリンクに記載している法務省民事局の「登記手続きハンドブック」が参考になりました。

オンライン申請システムの利用に関しては申請用総合ソフトの手引書に全て書かれています。

このシステムは、いろいろな登記申請ができるため情報量が多く、使用するにあたり理解するのに時間がかかりました。

ですが、申請書データを送信するまではオフラインで何度でも修正・保存ができるので手引書にそって、ゆっくり確認しながら入力すれば素人でもできないことはありません。

体験版申請用総合ソフトというのも用意されているので、ソフトを使えるか心配な方は、体験版で試してみるのもいいでしょう。

この記事を読んだ方が「自分でもできそう!」と思ってもらえたら嬉しいです。

参考サイト一覧

相続登記完了後に不動産の売却を検討しているなら

相続した不動産に我が家のように住んでいる人がいるならば、相続登記後に売却の必要はありません。

しかし、今は誰も住んでいない空き家になってしまった場合、相続登記完了後に売却を検討した方が良い場合もあります。

人の住んでいない家は、どんどん傷みますし管理も大変ですからね。

その場合、不動産一括査定プログラムの利用が便利です。

LINEヤフーが運営するYahoo!不動産の無料売却査定は、住所を入力すると複数社に査定依頼できて、家の最高額がわかります。

また、査定依頼した会社以外からの営業はないので、知らない会社から営業電話がかかってきて困るということもありません。

Yahoo!不動産の無料売却査定の詳細は下記のボタンから公式サイトで確認して下さい。